高校受験の基礎知識

- トップ

- 高校受験の基礎知識

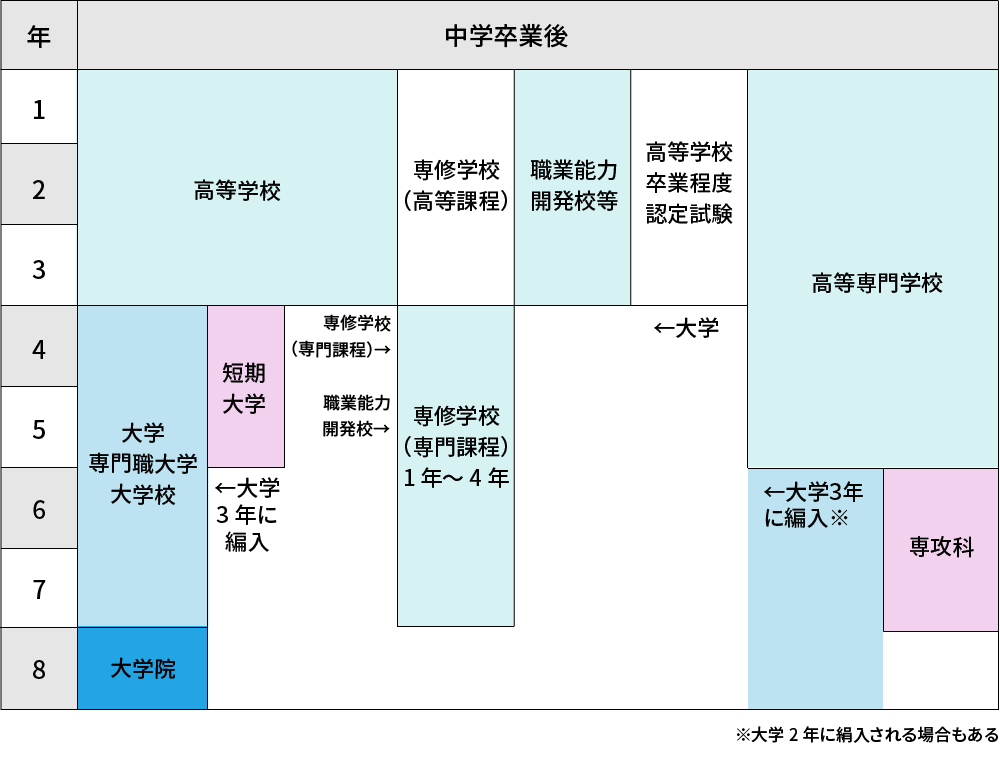

高校受験は多くの中学生が通過する人生の大きな節目です。

ところが、仕組みについては漠然としか知らないという受験生も多いのではないでしょうか。

多様な進路の選択肢がある上に、進路の中でもっとも一般的な高校にたくさんの種別があるからです。

このコーナーでは、そんな中学校卒業以後の進路についての基礎知識をおさらいします。

中学卒業後の進路

何を学ぶのかは、将来の夢やどのような能力を身につけたいのかという、みなさんの判断に委ねられているのです。

大学や専修学校の専門課程(以下、専門学校)に進学して、より高度な学びを目指すのであれば、高等学校を選ぶのが一般的です。

しかし、大学進学のルートはそれだけではありません。高等専門学校(以下、高専)を卒業すると短期大学修了と同じ準学士となり、大学3年次(2年次)への編入試験を受験する資格が得られます。

また、高校に進学しなくても、あるいは途中で退学したとしても「高等学校卒業程度認定試験」を受験し、一定の成績をクリアすれば、高校卒業と同じ学力があると認められ、大学受験の資格が得られます。

国民の大半が進学する

「準義務教育」

約97パーセントとほとんど全員とも言える高い進学率のため「準義務教育」と呼ばれることもあります。

実際、先進国の中には高校を義務教育にしている国もあるほどです。

そのため日本でも国公立高校の授業料無償化や私立高校の授業料支援などが充実され、基本的に国民が受けるべき教育という位置づけになっています。

さまざまな高等学校の種類

公立・私立・国立・株式会社立

高校には、府や県や市が設置している公立高校、学校法人などが設置する私立高校、国が設置主体である国立の他、株式会社が設置して運営する高校もあります。

公立高校は、一般に通学区域が定められていて、他府県の高校は原則として受験できません。国立高校も通学区域が定められていますが、こちらは府県を跨いで通学区域が指定されている場合もあります。

私立高校は、教育への理念を持った私人が設立した学校で、各校独自の教育目標を持っています。通学区域の制限はなく、自由に出願することができます。ただし、他府県の私立高校に通学する場合は、自治体による授業料支援を受けられない場合があるので、注意が必要です。

学年制・単位制

高校は中学校と違い、一定の成績を満たさなければ卒業が認められません。

「高校卒業」を認める方法には、大きく分けて「学年制」と「単位制」の2つの制度があります。

学年制では、学年ごとに決められたカリキュラムを修了することで次の学年に進級し、それを3 年分繰り返すことで卒業が認められる方法です。

単位制は、学年にはこだわらず、74単位以上(各校が定める)の「単位」を取得すれば卒業が認められる方法です。1単位は、50分×35回の授業に相当します(多くの場合、単位の認定には試験やレポートも課されます)。

全日制・多部制・通信制

高校は、授業の開始時刻や通学の仕方によって「全日制」「多部制(定時制)」「通信制」にわけられます。

全日制は、中学校までとほぼ同様に、朝に授業が始まり、夕方に授業やクラブ活動を終える学校のことで、多くの学校はこの種別に入ります。

多部制は、一日をいくつかの「部」に分けて授業の時間とする学校です。3年間での卒業を目指す3修制では1日6時間授業、4年間での卒業を目指す4修制では1日4時間授業など、個人の事情に合わせた通学スタイルが選べます。

通信制は、名前の通り、自宅に居ながら授業を受ける学校のことです。通学することが全くないわけではなく「スクーリング」と呼ばれる面接指導ではもちろん、行事などで登校することもあり、新しい形のスクールライフとして近年学校数も増加し、生徒数も増えています。

専門学科

高校には、さまざまな専門学科が設けられていて、それぞれで学ぶ内容に特徴があります。

普通科は、基本的に進学のための学習内容となっています。

商業科・工業科・農業科・看護科などの専門学科は、それぞれの専門的な職業に必要とされる内容を学ぶことになります。

職業的専門学科だからといって大学などへの進学ができないわけではありません。

国際科や英語科、理数科などの学科は、大学への進学を想定しつつ、それぞれの分野に特化したより高度な学びを行う専門学科です。

混同しやすいのが「総合学科」と「普通科総合選択制」です。前者は専門学科の一つで、普通教育と専門教育の両方を総合的に行う学校のことで、後者は普通科でありながら選択科目を充実させた学校という種別になります。

目指している教育内容はよく似ていますが、総合学科と普通科総合選択制では入試日程や通学区域が異なるなど、入試での扱いが違う場合もあります。よく注意してください。

高等専門学校

高等専門学校(高専)は5年制の学校で、主に工学・技術・商船系の専門教育を行います。

4年目からは、大学レベルの高度な授業となります。むしろ、教養的な内容である大学1・2年生よりもより専門的な授業のこともあります。高専を卒業すると、短期大学卒業と同様の「準学士」が授与されます。

専修学校(高等課程)

専修学校(高等課程)は、高等専修学校ともよばれ、仕事に役立つ実践的な職業訓練・技術と社会で必要な教養を習得できるのが大きな特徴です。将来何をしたいのかが決まっていて、早く学びたい生徒には高等専修学校も進路選択の一つになります。

入学試験について

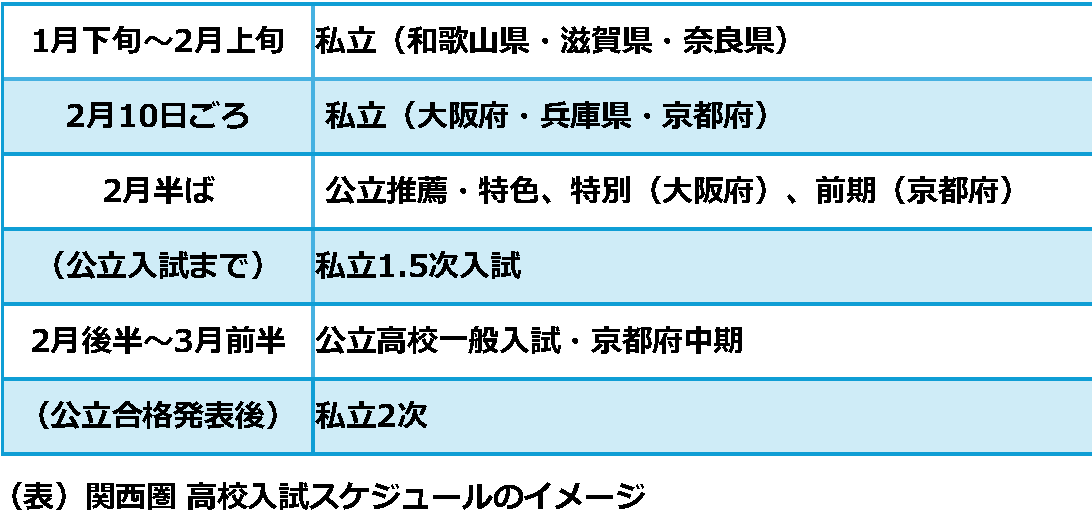

入試日程

公立の合格発表後に、私立の2 次入試が行われます。こちらも実施しない学校もあります。

専願と併願

多くの私立高校では、専願か併願かを明らかにして出願することが求められます。

専願とは、合格すれば必ず入学することを約束して受験することです。

併願とは、合格してもそれを保留して、公立高校入試の結果を待ってから入学を決めることができる受験の仕方です。

公立高校を第一志望として私立高校を受験する場合には併願を選ぶことになります。

ほとんどの場合、専願の受験生は併願より合格ラインを低く設定され、有利に判定されます。そのため、併願で受験する場合には、合格するためにより高い得点が必要となります。

推薦

多くの学校で推薦による選抜を実施しています。出願資格は、専願受験者であること、学校ごとに決められた基準をクリアしていること、そして中学校からの推薦があることです。

学校ごとの基準には、中学校の評定(内申)が指定されることが多く、クラブ活動の実績や生徒会活動などの課外での活動が見られることもあります。

公立高校の授業料無償化と

私立高校生への支援制度

関西圏でもっとも手厚いのは大阪府です。2024年度に導入された新制度では、来年度新入生は高校2年次から世帯所得の制限なく、すべての世帯で子どもの人数にもよらず、授業料の保護者負担がなくなります。26年度には全学年で授業料完全無償化が実現します。

府外の私立高校についても一部府内からの生徒が多い学校について適用されています。

| 自治体 | 私立高校無償化の取り組み*全日制高校の場合 |

|---|---|

| 大阪府 | ※25年度の高校1年 2年次より完全無償化 年収590万円未満(目安)の世帯:授業料実質無償 年収590万円~800万円(目安)の世帯:授業料自己負担200,000円 年収800万円~910万円(目安)の世帯:授業料自己負担481,200円 *多子世帯(2人) 年収590万円未満(目安)の世帯:授業料実質無償 年収590万円~800万円(目安)の世帯:授業料自己負担100,000円 年収800万円~910万円(目安)の世帯:授業料自己負担300,000円 *多子世帯(3人) 年収800万円未満(目安)の世帯:授業料実質無償 年収800万円~910万円(目安)の世帯:授業料自己負担100,000円 |

| 兵庫県 | 年収590万円未満(目安)の世帯:国の制度と併せて年額440,000円を軽減 年収590万円~730万円未満(目安)の世帯:国の制度と併せて年額218,800円を軽減 年収730万円~910万円未満(目安)の世帯:国の制度と併せて年額168,800円を軽減 ※京都府内の高校は県内の1/2、大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県の高校は1/4を補助 |

| 京都府 | 年収590万円未満(目安)の世帯:国の制度と併せて年額650,000円を支援 (生活保護世帯は上限980,000円まで支援) 年収590万円~910万円未満(目安)の世帯:国の制度と併せて年額198,800円を支援 ※兵庫県の高校に通学する場合も一部補助あり |

| 滋賀県 | 年収590万円未満(目安)の世帯:国の制度396,000円を支給 年収590万円~910万円(目安)の世帯:国の制度178,200円を補助 |

| 奈良県 | 年収270万円未満(目安)の世帯:国の制度と併せて570,000円を補助 年収270万円~380万円(目安)の世帯:国の制度と併せて483,000円を補助 年収380万円~590万円(目安)の世帯:国の制度と併せて396,000円を補助 年収590万円~910万円(目安)の世帯:国の制度と併せて118,800円を補助 ※奈良県私立高等学校等専攻科修学支援金制度もあり |

| 和歌山 | 年収590万円未満(目安)の世帯:国の制度396,000円を支給 年収590万円~910万円(目安)の世帯:国の制度118,800円を補助 |

※授業料が支給額を下回る場合は授業料が上限額となります